Gebietsabgrenzung, Zonierung, Naturschutzbelange

Der Nord- und der Südteil des NLP werden durch den Lückenschluss miteinander verbunden. Die Murgschifferschaft, die den zwischen den beiden Gebieten liegenden Privatwald bewirtschaftet, erhält im Gegenzug vom Land Baden-Württemberg ein anderes Waldgebiet bei Enzklösterle, das sie in Zukunft bewirtschaften kann.

An den Außengrenzen des NLP werden größere Teile des Borkenkäfer-Pufferstreifens, die in bisher vom NLP betreut wurden, in Zukunft von ForstBW bewirtschaftet. Diese Flächen sind dann nicht mehr Bestandteil des Nationalparks. Der Nationalpark wächst damit voraussichtlich von derzeit 10.062 Hektar auf rund 11.300 Hektar.

Der aktuelle, zoomfähige Entwurf für die neue Gebietsabgrenzung ist auf der Webseite des NLP zu finden.

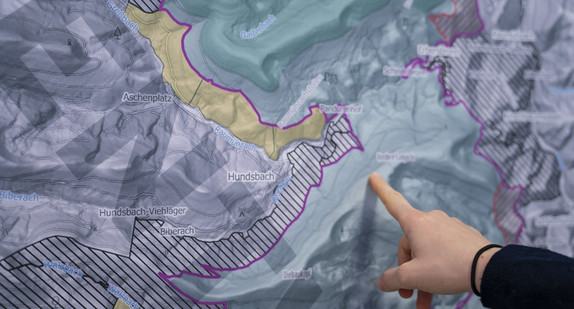

Hundsbach liegt westlich des Erweiterungsgebietes. Das heißt, dass diese Ortschaft nach wie vor außerhalb des Nationalparks liegt und von diesem nicht umschlossen wird. An den Talhängen in Osten und Süden von Hundsbach grenzen künftig Pufferstreifen an (wie bereits seit 2014 im Norden). Die Pufferstreifen werden von ForstBW bewirtschaftet.

Der Ortsteil Erbersbronn liegt nordöstlich der Erweiterungsfläche und würde weitestgehend von Flächen umschlossen werden, die zukünftig von ForstBW bewirtschaftet werden würden.

Bei der geplanten Erweiterung werden die Baiersbronner Ortschaften im Langenbachtal und im Schönmünztal vom Nationalpark weitgehend umschlossen. Die Ortschaften selbst sind aber nicht Nationalparkgebiet. Alle Siedlungsbereiche und Privatflächen haben Bestandsschutz. Das gilt im bestehenden Nationalpark jetzt schon, wie zum Beispiel für die Volzenhäuser.

Auf der Erweiterungsfläche befinden sich mit dem Natur- und Landschaftsschutzgebiet „Schurmsee“, dem Schonwald „Schurmwand“ und dem Naturschutzgebiet „Blindsee“ naturschutzfachlich sehr hochwertige Gebiete, die sofort zu Kernzonen ausgewiesen werden könnten. Sie schützen die Lebensgemeinschaften von zwei Karen, die – wie alle großen Kare – aufgrund ihrer standörtlichen Vielfalt „Hotspots“ der Artenvielfalt im Nordschwarzwald sind. Aufgrund ihrer Steilheit sind diese Gebiete vergleichsweise wenig erschlossen. Sie bieten Lebensraum für verschiedene extrem seltene und stark gefährdete Tiere, Pflanzen und Pilze.

Auf dem Schwingrasen des Schurmsees kommt der stark gefährdete Sumpfbärlapp vor. Er besitzt aktuell nur noch zwei weitere Standorte im Nordschwarzwald (Huzenbacher See und Buhlbachsee). Auch große Populationen des fleischfressenden Rundblättrigen Sonnentaus, des Schmalblättrigen und Scheidigen Wollgrases, der Blumenbinse, des Weißen Schnabelrieds, der Moosbeere, der Rauschbeere, sowie viele streng geschützte Torfmoos- und Seggenarten kommen auf den Schwingrasen des Schurmsees und im verlandeten Blindsee vor.

Im Schurmsee-Kar brüten in den Felsbereichen bisweilen Wanderfalken. In den zum Teil sehr totholzreichen Waldflächen leben zudem Sperlingskauz, Raufußkauz, Dreizehenspecht und seltene Fledermausarten. Auch im Randbereich des benachbarten Naturschutzgebiets Blindsee brüten regelmäßig Dreizehenspecht, Schwarzspecht, Sperlingskauz und Raufußkauz. Der See selbst ist Brutgebiet und Lebensraum von Zwergtauchern. Hier finden sich auch zahlreiche seltene Hochmoor-Libellenarten, Wasserkäfer und Amphibien. Durch die Störungsarmut sind die Kare auch hervorragende Rückzugsgebiete für Rothirsche.

Die Wälder der Schutzgebiete sind sehr naturnah und in einem guten Erhaltungszustand. Herausragend sind die Peitschenmoos-Fichtenwald-Flächen auf Torf im westlichen Teil des Schurmsee-Karbodens und die Fichtenwälder auf Blockschutt in den angrenzenden nordexponierten Bereichen der Karwand. In ihnen stehen mächtige, bis zu 50 Meter hohe Säulen-Fichten, die durch ihren schlanken Wuchs und ihre tiefe Beastung auffallen. Ihre Form wird als Anpassung an die hohe Schneebruchgefährdung in den Hochlagen des Nordschwarzwaldes angesehen. Sie gelten als natürliche (autochtone) Vorkommen. In den süd- und ostexponierten Hängen der Kare stocken Beerstrauch-Tannenwälder mit beachtlichen großen Weißtannen. In den oberen Bereichen der ostexponierten Karwand kommt als große Besonderheit ein Hainsimsen-Buchenwald in den etwas wasserzügigen Bereichen vor, in dem sich neben vielen Altbuchen aufgrund der extremen Steilheit und schwerer Erreichbarkeit sehr viel Totholz akkumuliert hat. Die Bestände wirken dadurch hier urwaldartig. In den südexponierten Bereichen der Karwand und der anschließenden Hänge stockt ein kiefernreicher Beerstrauch-Tannenwald. Hier fallen große Kiefern mit schmalen Kronen auf. Sie werden als „Spitzkronige Höhenkiefern“ bezeichnet. Auch ihre Wuchsform wird als Anpassung an die hohen Schneelasten interpretiert. Sie können durch die Unterschutzstellung in den Kernzonen gesichert werden. In den höchsten Lagen der Erweiterungsfläche zwischen Diebaukopf und Langeck kommen ebenfalls sehr kiefernreiche Bestände vor. Sie sind durch die Stürme der vergangenen Jahrzehnte und die schwachen Vermoorungen sehr lückig und strukturreich.

Durch die Erweiterung, insbesondere die Integration der Kare, kann die auch europarechtlich (NATURA 2000) geforderte Bestands- und Populationssicherung von Dreizehenspecht, Schwarzspecht, Sperlingskauz, Raufußkauz, Haselmaus, Luchs, Wolf, Wildkatze sowie der Schutz von Totholz-Pilzen, Totholz-Insekten und zahlreichen weiteren seltenen Arten wie dem Gartenschläfer verbessert werden. Die Kare bieten mittel- bis langfristig auch ein Potential für die Rückkehr ausgestorbener Arten wie der Mopsfledermaus. Die gesamten Hochflächen sind großflächige Auerhuhngebiete mit Balz-, Brut- und Aufzuchtbereichen, die als Natura 2000-Gebiete unter europäischem Schutz stehen. Ihre Integration in den Nationalpark ist für den Erhalt dieser vom Aussterben bedrohten Vogelart ein großer Zugewinn.

Aufgrund des stärkeren Reliefs stellt das Erweiterungsgebiet eine Bereicherung der bisherigen Nationalpark-Kulisse dar. So ist hier im Vergleich zum sonstigen Nationalpark-Gebiet ein auffallend hoher Anteil an gewässergeprägten, gemäß § 30 BNatSchG und nach § 30a LWaldG geschützten Biotopen vorhanden, die sich besonders entlang der Raumünzach und der Schönmünz bzw. des Langenbachs sowie an deren zahlreichen, oft stark verzweigten Zuflüssen finden. Durch Erweiterungen in die Talbereiche von Langenbach und Hundsbach kommen sehr wertvolle Fließgewässer mit ihren Quellbereichen hinzu. Nach Untersuchungen des Nationalparks zeichnen sich gerade die Quellen durch eine sehr hohe individuelle Artenvielfalt aus. Darunter sind viele extrem seltene Arten, die auf Austrocknung und fortwirtschaftliche Veränderungen der Quellumgebung höchst sensibel reagieren. Gerade in Zeiten des Klimawandels kann eine Integration in den Nationalpark diese Quellen und ihre einzigartige Vielfalt dauerhaft schützen. Die an die Quellen anschließenden Fließgewässer gehören zu den saubersten Gewässern von ganz Baden-Württemberg. Hier findet sich ebenfalls eine ganz eigene Artenzusammensetzung mit speziell angepassten Wassermoosen, aquatischen Flechten, besonderen Algenarten und einer Vielfalt von Köcherfliegen, Steinfliegen und Eintagsfliegen, die auf die besondere Wasserqualität hinweisen. Zum Schutz dieser Lebensgemeinschaften ist ebenfalls die Integration in den Nationalpark anzustreben.

Die Fläche, die zum Lückenschluss zwischen dem Nord- und Südteil neu als Nationalpark ausgewiesen wird, umfasst rund 2.660 Hektar (ha). Rund 1.880 ha davon sind Flächen der Murgschifferschaft und circa 780 ha Flächen von ForstBW, die bisher als Borkenkäfermanagementflächen zwischen den beiden Teilgebieten lagen. Die restlichen rund 1.000 ha der Murgschifferschaft, die durch den Flächentausch an das Land gehen, werden von ForstBW übernommen. Sie dienen im Westen und im Osten des Erweiterungsgebietes als Borkenkäferpuffer.

Darüber hinaus wurde zwischen dem Umweltministerium und dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz vereinbart, das Borkenkäfermanagement auch im Pufferstreifen um den bestehenden Nationalpark weitgehend in die Hand von ForstBW zu legen. Insgesamt umfassen die von ForstBW betreuten Pufferflächen dann rund 4.700 ha. Gute 1.400 ha davon werden von der Nationalparkverwaltung an ForstBW übergeben und sind dann nicht mehr Teil der Fläche des Nationalparks.

Insgesamt wird der Nationalpark also einerseits durch den Lückenschluss erweitert, gibt andererseits aber auch Flächen ab, so dass der Flächenzuwachs in der Bilanz rund 1.300ha beträgt.

Ein Hauptziel des Nationalparks ist der Prozessschutz, also der Schutz einer natürlich ablaufenden, möglichst ungestörten Waldentwicklung. Prozessschutz ist eine Form der Waldentwicklung. Die Waldentwicklung reicht von intensiv bewirtschafteten Wäldern (Wirtschaftswald) über „normal“ und „extensiv“ bis hin zu nicht bewirtschafteten Wäldern (Bannwald). Nach dem Bericht der Forstlichen Versuchsanstalt über die Wälder mit natürlicher Entwicklung in Baden-Württemberg umfassen die Bannwälder und die Kernzonen des Nationalparks und der Biosphärengebiete 1,1 Prozent des Waldes (der Anteil dieser Flächen in Staatsbesitz beträgt 3,7 Prozent des Staatswaldes) in Baden-Württemberg (Stand: 31. Dezember 2024). Die Erweiterungsfläche wird rund 0,1 Prozent der Waldfläche des Landes umfassen. Die Auswirkung auf die CO2-Bilanz des Landes ist also sehr gering.

Dazu kommt, dass auch ökonomisch nicht genutzte Wälder weiterwachsen und damit auch weiterhin CO2 binden. In nicht bewirtschafteten Wäldern wird keine fossile Energie zur Bewirtschaftung der Wälder zur Holzernte und Holzverarbeitung verbraucht. Die Stämme der alten und abgestorbenen Bäume und vor allem der ungestörte Waldboden speichern immense Mengen CO2.

Tote Bäume spielen im Wald eine wichtige Rolle. Ein Drittel aller Arten, die im Nationalpark leben, sind auf das Totholz angewiesen. Sie sind nur für die Menschen nicht so sichtbar wie die toten Bäume. In den zum Teil sehr totholzreichen Waldflächen leben zum Beispiel Sperlingskauz, Rauhfußkauz, Dreizehenspecht, seltene Fledermausarten sowie viele Pilze und Insekten.

Auch wir als Gesellschaft brauchen Flächen mit natürlicher Waldentwicklung als Beobachtungsflächen: Hier kann die Gesellschaft von der Natur lernen, wie sie mit den Herausforderungen der klimatischen Veränderungen umgeht, welche Anpassungsstrategien sie wählt. Daraus werden Schlussfolgerungen für zukünftige Handlungsmöglichkeiten gezogen. Deswegen werden Nationalparke auch Referenzflächen genannt. Sie liefern Erkenntnisse, die für das Verständnis vom Menschen unbeeinflusster Waldökosysteme und der Landnutzung außerhalb des Schutzgebietes notwendig sind, wie etwa für die Waldentwicklung und Waldbewirtschaftung unter den Bedingungen des Klimawandels.

Im Nationalpark dürfen die Bäume in der Kernzone nach einem Befall durch Borkenkäfer sterben und zerfallen. Viele Arten leben in dem toten und morschen Holz und finden hier nicht nur Unterkunft und Schutz, sondern auch Nahrung. Für die Natur ist der Borkenkäfer daher kein Problem. Er gehört wie alle anderen Lebewesen zum natürlichen Kreislauf und schafft sogar ganz neue Lebensräume, indem er den Wald lichter macht. Viele Arten sind auf offene oder halboffene helle Bereiche im Wald angewiesen, wie zum Beispiel das Auerhuhn. Auch wenn viele abgestorbene Bäume in einem Wald stehen, ist dieser noch lange nicht tot. Junge Bäume wachsen nach, der natürliche Prozess von Werden und Vergehen nimmt seinen Lauf.

Die Nationalparkverwaltung muss jedoch dafür sorgen, dass die Borkenkäfer nicht aus dem Nationalpark in die benachbarten Wälder ausfliegen und dort Schäden anrichten. Deshalb ist der Nationalpark von einem 500 Meter breiten Puffergürtel (auch Pufferstreifen genannt) umgeben. Hier werden frisch befallene Bäume gefällt und abtransportiert, damit sich aus den in der Rinde abgelegten Eiern nicht die nächste Käfergeneration entwickeln kann. Um das zu gewährleisten, durchstreifen eigens dafür ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig den Pufferstreifen, um befallene Bäume frühzeitig zu entdecken.

Als Gesellschaft brauchen wir Flächen mit natürlicher Waldentwicklung als Beobachtungsflächen: Hier kann die Gesellschaft von der Natur lernen, wie sie mit den Herausforderungen der klimatischen Veränderungen umgeht, welche Anpassungsstrategien sie wählt. Daraus werden Schlussfolgerungen für zukünftige Handlungsmöglichkeiten gezogen. Deswegen werden Nationalparke auch Referenzflächen genannt. Sie liefern Erkenntnisse, die für das Verständnis vom Menschen unbeeinflusster Waldökosysteme und der Landnutzung außerhalb des Schutzgebietes notwendig sind, wie etwa für die Waldentwicklung und Waldbewirtschaftung unter den Bedingungen des Klimawandels.

Das Borkenkäfermanagement um den Nationalpark wird derzeit von den geschulten Förstern und Forstwirten des Nationalparks und von ForstBW hoch professionell und effektiv durchgeführt. Dabei werden in den relevanten Borkenkäfermanagementflächen wöchentlich Fichten auf Borkenkäferbefall überprüft und befallene Bäume umgehend aus dem Bestand entnommen. Dazu findet ein regelmäßiger und konstruktiver Austausch zwischen der Nationalparkverwaltung, ForstBW sowie den angrenzenden Kommunal- und Privatwaldbesitzern statt. So finanziert das Umweltministerium eine Stelle bei der Stadt Oppenau für ein waldbesitzartenübergreifendes Waldmanagement im hinteren Renchtal.

Nach Stand vom 3. Juni 2025 übernimmt ForstBW nach einem Lückenschluss das Borkenkäfermanagement auf einer Fläche von rund 4.800 Hektar (bisher rund 2.370 Hektar). Das betrifft auch den Großteil der Pufferflächen im Erweiterungsgebiet. 1.530 Hektar, die bisher vom Nationalpark betreut wurden, gehen durch die neue Abgrenzung in die Zuständigkeit von ForstBW über, ebenso rund 900 Hektar Pufferflächen auf der Fläche, die von der Murgschifferschaft übernommen wird. Auf den beim Nationalpark verbleibenden Pufferflächen wird die Nationalparkverwaltung auch weiterhin das Borkenkäfermanagement sicherstellen. Die genaue Festlegung dieser Pufferflächen erfolgt nach der Finalisierung der Außengrenze. Einen Überblick über die von ForstBW und dem Nationalpark betreuten Pufferzonen finden Sie im aktuellen Kartenentwurf auf der Website.

Wie zahlreiche nationale und internationale wissenschaftliche Studien belegen, wird in Fachkreisen ein 500 Meter breiter Pufferstreifen für ein sehr effektives Borkenkäfermanagement grundsätzlich als ausreichend erachtet.

Die frisch befallenen Bäume werden so schnell wie möglich gefällt und abtransportiert. Um das zu gewährleisten, durchstreifen eigens dafür ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig den Pufferstreifen, um befallene Bäume frühzeitig zu entdecken. Die Bäume werden gefällt und an die Forstwege gebracht. In aller Regel werden sie von dort in wenigen Tagen aus dem Wald transportiert, so dass das Ausfliegen von Borkenkäfern aus den befallenen Stämmen im Wald verhindert wird. An Tagen mit enorm hohem Borkenkäferbefall im Großraum Nordschwarzwald kann die gesamte Logistik der Borkenkäferholzaufarbeitung an ihre Kapazitätsgrenzen kommen und der Abtransport der Stämme kann sich gegebenenfalls um einige Tage verzögern. Das war aber in den vergangenen zehn Jahren sehr selten der Fall.

Aktiv gestaltende Maßnahmen sind in der Management- und der Entwicklungszone des Nationalparks möglich. In der Kernzone sind keine Maßnahmen zulässig, denn hier hat der Prozessschutz Vorrang.

In der Managementzone, zu der auch die vom Nationalpark betreuten Pufferflächen gehören, kann dauerhaft in die Waldbestände eingegriffen werden. Bei Bedarf besteht hier zum Beispiel die Möglichkeit einer gesteuerten Waldentwicklung um lichten Bergmischwald zu fördern und Fichten zu reduzieren.

In den Wäldern der Entwicklungszone kann in den kommenden 30 Jahren noch eingegriffen werden, bevor sie schließlich zur Kernzone werden. Hier ist es möglich, naturschutzfachlich begründete Pflege- und Waldentwicklungsmaßnahmen durchzuführen, um die Ausprägung eines artenreichen Bergmischwaldes zu fördern. Dies geschieht bei gleichzeitiger Reduktion der Fichten, was wiederum die Borkenkäferentwicklung reduziert.

In allen Wäldern geraten die Fichten im Zusammenhang mit den klimatischen Änderungen unter Druck. In den Wirtschaftswäldern müssen daher Fichten durch widerstandsfähigere Baumarten ersetzt werden. Im Nationalpark zeigt uns die Natur, wie sie das macht. Ohne Nutzung können Bäume deutlich älter werden und sterben schließlich eines natürlichen Todes. Bei Fichten über 80 Jahren ist der natürliche Tod häufig verursacht durch Borkenkäfer. Stehend abgestorbene Fichten sind einige Jahre sichtbar, bis sie brechen und von nachwachsenden Bäumen überwachsen werden. Neuer, artenreicher, vielfältiger Wald entsteht. Im Nationalpark kann man in ehemals abgestorbenen Partien (Bannwald Wilder See, Lotharpfad, aktuell abgestorbene Flächen) jetzt schon sehen, wie sich die Natur entwickelt: Mehr Mischwald. Das ist nicht gleich offensichtlich, weil auf Flächen mit vielen abgestorbenen Fichten auch wieder viele junge Fichten heranwachsen. Aber Tannen, Buchen, Kiefern, Bergahorn und andere Arten, die ursprünglich über 70 Prozent der Baumarten im Gebiet des NLPs stellten, werden ihre Chance nutzen und zukünftig wieder dominanter in den Wäldern des Nationalparks vertreten sein. Man muss einfach nur zuwarten. Gezielte Waldumbaumaßnahmen, können dies noch fördern, sind aber nicht zwingend notwendig.

Dazu sei noch angemerkt, dass der Fichtenanteil in unseren Wirtschaftswäldern sowohl in Baden-Württemberg als auch deutschlandweit über die letzten Jahrhunderte deutlich erhöht wurde und Fichten auch auf Böden und Lagen angepflanzt wurden, die für diese Baumart nicht typisch und gut geeignet sind. Im Nordschwarzwald hat sich der Anteil der Fichte von ursprünglich 20 bis 30 Prozent auf 70 Prozent erhöht. Wärme und Trockenheit setzen der Fichte allerdings enorm zu und führen überall massiv zu ihrem Ausfall. Das ist unabhängig von Nationalparken und in vielen Waldgebieten Deutschlands zu beobachten.

Douglasien sind nicht Teil unserer natürlichen Waldgesellschaft. Douglasien stammen aus Nordamerika und wurden in unsere Wirtschaftswälder eingebracht. Auch im NLP wachsen Douglasien. Stehen sie in Kernzonen, werden sie dort toleriert, sind sie auf Flächen, auf denen waldbauliche und naturschutzfachliche Maßnahmen gemacht werden, können sie entnommen werden.

Diese Vorgehensweise betrifft auch andere Neophyten. Insgesamt ist das Vorkommen von Neophyten im Park gering.

Um die Anrainer vor einer möglichen Zunahme von Großwild und den daraus folgenden wirtschaftlichen Schäden zu schützen, wird in Deutschland in den Großschutzgebieten gejagt. Damit der eigentliche Prozessschutzgedanke („Natur Natur sein lassen“) schrittweise und unter Beachtung der Belange der Anrainer auch für Reh, Hirsch und Wildschwein umgesetzt werden kann, wurde im Nationalpark Schwarzwald das Modul Wildtiermanagement entwickelt.

Gegenstand des Moduls sind die großen Wildtiere Hirsch, Reh und Wildschwein sowie ihre möglichen Beutegreifer Luchs und Wolf. Die Zwischenziele und Maßnahmen sowie die wissenschaftliche Begleitung und Beobachtung dieser Wildtiere sind im Modul Wildtiermanagement formuliert. Die Planung und Umsetzung erfolgt in enger Abstimmung sowohl mit den betroffenen Anrainern, als auch mit Jagdverbänden, Naturschutz, Tierschutz, Tourismus und Gemeinden.

Die Jagd erfolgt in Eigenregie des NLP. Zuständig innerhalb der Verwaltung ist der Sachbereich Wildtiermanagement.

Wegenutzung, Zugänglichkeit, Risikovorsorge

Im Nationalpark Schwarzwald besteht – wie in allen Nationalparken, Naturschutzgebieten und auch Bannwäldern in Deutschland – ein Wegegebot für die Kernzone (vergleiche §§ 24 Absatz 3 Satz 1, 23 Absatz 2 BNatSchG in Verbndung mit § 8 Absatz 1 NLPG). Das Wegegebot in der Kernzone des Nationalparks ergibt sich aus § 8 Absatz 1 Nationalparkgesetz. Alle weiteren Entscheidungen zum Betreten im Nationalpark finden sich in der Wegekonzeption des Nationalpark-Plans. Dieses Wegekonzept wurde mit breiter Beteiligung von betroffenen Organisationen und der Öffentlichkeit erarbeitet. Es wurde am 7. März 2017 im Nationalpark-Beirat und am 3. April 2017 im Nationalpark-Rat einstimmig, das heißt auch mit den Stimmen der kommunalen Seite, beschlossen.

Im Rahmen des 2017 beschlossenen Wegekonzepts wurden 342 Kilometer (km) Wege als ausgewiesene, markierte und beschilderte „touristische Wanderwege“ für die Öffentlichkeit festgelegt. Zuvor bestanden im gleichen Raum lediglich 249 km solcher vom Schwarzwaldverein und den Kommunen ausgewiesene Wanderwege. Die Strecken öffentlicher, ausgewiesener Wanderwege wurden dahingehend also nicht reduziert, sondern erweitert. Gleichwohl wurden zahlreiche nicht ausgewiesene Forstwege, die der Bewirtschaftung des Waldes dienten und auch von Einheimischen mit guter Gebietskenntnis genutzt wurden, nach Einrichtung des Nationalparks gesperrt und teilweise zurückgebaut, um die sehr hohe Wegedichte im Nationalpark und die damit verbundenen Störwirkungen zu reduzieren.

Zwischenzeitlich hat sich jedoch gezeigt, dass dieser Beschluss revidiert werden muss. Aus den Empfehlungen des Beteiligungsprozesses zur inhaltlichen Weiterentwicklung des Nationalparks ergibt sich die Überprüfung des Wegekonzepts und von Wegesperrungen. Vom Nationalparkrat bereits beschlossen wurde in diesem Zusammenhang unter anderem:

- die Duldung der Nutzung von bislang für die Öffentlichkeit gesperrten Management- und Holzabfuhrwegen zu Fuß oder mit dem Fahrrad;

- die Aufhebung des Wegegebots in ausgewiesenen Bereichen innerhalb der Managementzone in Nachbarschaft zu Siedlungen einschließlich der Möglichkeit, in haushaltsüblichen Mengen Beeren und Pilze für den persönlichen Bedarf zu sammeln.

Die Nationalparkverwaltung setzt diesen Beschluss aktuell in die Praxis um. Mit Abschluss der räumlichen Erweiterung des Nationalparks muss der Nationalpark-Plan fortgeschrieben werden und damit auch das Wegekonzept. Vor diesem Hintergrund wird auch für die Erweiterungsfläche die Benutzung von Wegen in einem Beteiligungsprozess mit den Anrainern weiterentwickelt, im Wegekonzept des Nationalpark-Plans festgeschrieben und durch den Nationalparkrat beschlossen. Auch das Sammeln von Waldfrüchten und Brennholz lässt sich so über den Nationalpark-Plan regeln. Darüber hinaus ist auch vorgesehen, auf beiden Hangseiten entlang des Langenbach- und Schönmünztales eine breite Managementzone einzurichten, die ein Betretungsrecht vorsieht.

In der Erweiterungsfläche sichert das Umweltministerium zu, dass für die nächsten zehn Jahre alle breiten, geschotterten Wege für die Nutzung zu Fuß oder mit dem Fahrrad erhalten bleiben. In den nächsten drei bis fünf Jahren wird die Nationalparkverwaltung zusammen mit den Anwohnern das Wegekonzept für die übernächsten zehn Jahre erarbeiten, denn alle zehn Jahre muss der Nationalpark-Plan neu aufgestellt und vom Nationalparkrat beschlossen werden.

Ja, in einem Schutzgebiet müssen Hunde an der Leine geführt werden. Eine Ausnahme hiervon bilden die Managementbereiche rund um Siedlungsgebiete (zum Beispiel um Herrenwies). Hier dürfen Hunde auch mal von der Leine gelassen werden, sofern sie im Einflussbereich ihrer Besitzer stehen.

Es besteht kein Zusammenhang zwischen Wäldern mit abgestorbenen Fichten und einer zunehmenden Gefahr von Überflutungen. Im Gegenteil: In Wäldern mit abgestorbenen Fichten, die nicht entnommen werden, bleibt der Waldboden mit seinen Bodenorganismen und seinem Bewuchs mit Sträuchern und kleinen Bäumen unberührt. Verschlechterungen der Aufnahmefähigkeit von Regenwasser ergeben sich, wenn der Waldboden zum Beispiel durch die Befahrung mit Maschinen verdichtet wird oder indem durch Fahr- und Schleifwege wasserableitende Rinnen geschaffen werden. In den Kernzonen des Nationalparks findet dies nicht mehr statt. Die Möglichkeit der Wasserverdunstung ist auf Flächen mit abgestorbenen oder entnommenen Fichten etwas reduziert – aber nur solange, bis Sträucher und Jungbäume die Lücken wieder geschlossen haben.

Im Nationalpark finden Gewässerschauen mit den örtlichen Behörden statt, in deren Folge vereinbarte Maßnahmen zur Reduzierung der Hochwasserrisiken umgesetzt werden. Die Gewässerschau dient dazu, die Einhaltung der wasserrechtlichen Anforderungen insbesondere zum Hochwasserschutz und zu den ökologischen Funktionen der Gewässer zu prüfen. Risiken wie das Ansammeln von Totholzstämmen und Gestrüpp am Gewässer werden dabei vor Ort erkannt und beseitigt. Auch unabhängig von der Gewässerschau werden die Gewässer von Forstwirtinnen und Forstwirten des Nationalparks regelmäßig kontrolliert und auf derartige Gefahren geprüft.

Das Umweltministerium hat festgelegt, dass die Nationalparkverwaltung gemeinsam mit den regionalen Expertinnen und Experten bis zum 31. Dezember 2025 ein Konzept zur Gewährleistung des Schutzes der Angrenzer vor Hochwasser für die Fläche des derzeitigen Nationalparks erstellt. Dieses Konzept wird in den folgenden zwei Jahren in der Erweiterungsfläche fortgeführt. Bereits im Jahr 2024 hat die Nationalparkverwaltung eine umfassende Modellierung zur Abschätzung des Hochwasserrisikos an der Rotmurg in Auftrag gegeben, um die dort vorhandenen Risiken fachlich zu untersuchen, frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu entwickeln.

Im Fall eines Waldbrandes im Nationalpark gibt es einen hinreichenden Schutz für die Bevölkerung und ihr Eigentum, da die Feuerwehren hier entsprechend ihrer Erfahrung priorisieren. Sollte es im Nationalpark zu einem Waldbrand kommen, wird dieser ausnahmslos gelöscht. Die Brandbekämpfung wird zuständigkeitshalber durch die darin erfahrenen und sachkundigen Feuerwehren organisiert und koordiniert. Im Rahmen des landesweiten Tandemkonzepts ist die Nationalparkverwaltung im ständigen Austausch mit den Feuerwehren der Region. Er wird über ein jährliches „Blaulichttreffen“ organisiert und während des Jahres durch Besprechungen mit den Kreisbrandmeistern der Landkreise Freudenstadt und Rastatt, des Ortenaukreises und der Stadt Baden-Baden sowie durch Treffen und Gebietsbegehungen mit den örtlichen Feuerwehren vertieft wird.

Die Nationalparkverwaltung ist im Auftrag des Umweltministeriums Mitglied der landesweiten Plattform Integriertes Waldbrandmanagement und unterstützt die örtlichen Feuerwehren mit Ortskenntnis und im Notfall mit Forstgeräten und tatkräftiger Unterstützung. Die dafür notwendige Meldekette ist eingerichtet.

Darüber hinaus hinaus hat das Umweltministerium festgelegt, dass die Nationalparkverwaltung gemeinsam mit den regionalen Expertinnen und Experten bis zum 31. Dezember 2025 ein Konzept zur Gewährleistung des Schutzes der Angrenzer vor Waldbrand und Hochwasser für die Fläche des derzeitigen Nationalparks erstellt und dieses Konzept in den folgenden zwei Jahren in der Erweiterungsfläche fortgeführt wird. Hier ist vonseiten der Nationalparkverwaltung geplant, in Zusammenarbeit mit den Feuerwehren und der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg eine Pilotstudie für ein auf digitaler Technik basierendes Waldbrandmeldesystem durchführen zu lassen.

Im Hinblick auf die Gefahr von Waldbränden im Nationalpark Schwarzwald gilt nach einhelligen Aussagen der Kreisbrandmeister, dass

- die Region das niederschlagsreichste Gebiet Deutschlands außerhalb der Alpen ist,

- Baden-Württemberg im Schwarzwald offiziell aktuell und in naher Zukunft kein Waldbrand-Land ist,

- die Böden im Schwarzwald die Waldbrandgefahr länger als in der Rheinebene puffern,

- Waldbrand ein landesweites Thema ist und der Nationalpark nur einen kleinen Aspekt davon darstellt,

- das vermehrte Totholz im Nationalpark keine pauschale Erhöhung der Brandgefahr darstellt, jedoch differenziert zu betrachten ist (siehe hierzu Anlagen sowie die aktuellen Leitlinien der Plattform Integriertes Waldbrandmanagement),

- im Brandfall gelöscht wird und der jeweilige Feuerwehrkommandant dabei die Zuständigkeit hat,

- die Wege im Nationalpark, die den Rettungskräften zur Verfügung stehen, in einem sehr guten Zustand sind,

- aus Sicht der Kreisbrandmeister die Zusammenarbeit von Feuerwehr und Nationalparkverwaltung auch durch die Unterstützung des Landes im Rahmen der Tandemkonzeption hervorragend ist.

Zusammenarbeit zwischen Nationalparkverwaltung und Anwohnern

Die Nationalparkverwaltung kann jederzeit angesprochen werden. Im Rahmen der geplanten Nationalpark-Erweiterung gibt es zusätzlich vielfältige Austauschformate: Gespräche mit direkt betroffenen Anrainern und Gemeinden, eine Bürgersprechstunde, Führungen im Gebiet und weitere Informationsveranstaltungen.

Die nächsten Termine finden Sie auf der Webseite des Nationalparks.

Zuerst muss über die Nationalparkerweiterung noch rechtsverbindlich entschieden werden. Die Grenzen des Nationalparks sind durch das Nationalparkgesetz bestimmt. Deswegen muss der Landtag zuerst die Gesetzesänderung verabschieden.

Wenn die Änderung des Nationalparkgesetzes in Kraft getreten ist und die entsprechenden Waldgebiete in die Zuständigkeit der Nationalparkverwaltung übergegangen sind, wird diese im Rahmen der Erstellung des Nationalparkplans einen Vorschlag für die zukünftige Zonierung und ein Wegekonzept erarbeiten. Dabei wird es zum Wegekonzept und zu anderen zentralen Themen Beteiligungsprozesse geben. Die Anwohnerinnen und Anwohner können hier ihre Bedarfe und Anliegen einbringen. Bereits im Vorfeld ist eine Zusammenarbeit erwünscht, zum Beispiel im Hinblick auf die Erfassung der für die Bürgerinnen und Bürger wichtigen Wege und Pfade. Mit der Bürgerinitiative Hundsbach besteht dazu bereits ein regelmäßiger Austausch.

Rund um die Siedlungsbereiche des Langenbach- und Schönmünztales ist vorgesehen, auf beiden Hangseiten breite Managementflächen einzurichten, in denen ein freies Betreten möglich ist. Bitte lesen Sie hierzu auch die Zusagen des Umweltministeriums zur Nationalpark-Erweiterung. Bei der Erarbeitung der Zonierung und des Wegekonzeptes werden Nationalpark-Rat und -Beirat sowie weitere Akteure beteiligt, nach Fertigstellung erfolgt ein Beschluss durch den Nationalpark-Rat.

Der Nationalparkverwaltung ist der Nationalparkrat zur Seite gestellt. Dort sind mit gleicher Stimmenzahl zum einen das Land Baden-Württemberg mit Abgesandten von Ministerien und der Nationalparkverwaltung vertreten sowie die Regierungspräsidentinnen und Regierungspräsidenten von Freiburg und Karlsruhe, zum anderen jeweils eine Vertretung der Gemeinden, Stadt- und Landkreise, die flächenmäßigen Anteil am Nationalpark haben. Auch der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord hat einen Sitz im Nationalparkrat. Die Ratssitzungen waren bisher nichtöffentliche Sitzungen, allerdings wurde zu den öffentlich relevanten Themen nach den jeweiligen Sitzungen eine Pressemitteilung herausgegeben. In Zukunft wird der Nationalparkrat in regelmäßigem Turnus öffentlich tagen; die Geschäftsordnung wurde im Februar 2025 entsprechend geändert.

Es gibt drei Möglichkeiten, die Anliegen aus der Bevölkerung einzubringen.

- Erste Möglichkeit: Über die Gemeinderäte und Ortschaftsräte. Sie können Anliegen aus der Gemeinde an Ihre Bürgermeisterinnen und Bürgermeister herantragen, die diese dann im Nationalparkrat einbringen beziehungsweise auf die Tagesordnung setzen lassen können.

- Zweite Möglichkeit: Über die Vertreterinnen und Vertreter von Verbänden, Vereinen Schulen, Kirchen und so weiter, die im Nationalpark-Beirat sind. Der Beirat ist ein Gremium von Expertinnen und Experten, der die Verwaltung in allen fachlichen Fragen unterstützt. Interessensgruppen von Naturschutzverbänden über Verbände aus Forst- und Holzwirtschaft, Tourismus, Sport, Landwirtschaft bis zu den Kirchen können hier ihr Expertenwissen einbringen. Der Beirat kann bis zu vier Mitglieder in den Nationalparkrat entsenden und diesen fachlich beraten.

- Dritte Möglichkeit: Sich direkt an die Nationalparkverwaltung wenden.

Die Zusagen (PDF) hat das Umweltministerium im Bewusstsein der Sorgen und Befürchtungen der direkt betroffenen Anrainer der geplanten Erweiterungsfläche gemacht.

Wie der Nationalpark inhaltlich gestaltet werden soll, beschreibt der Nationalparkplan. Der Nationalparkplan wird alle zehn Jahre aktualisiert. Um den zahlreichen Anforderungen gerecht zu werden, werden dabei alle Aufgaben, Themen und Ziele unter Beteiligung der Region erarbeitet. Das gilt auch für die Themen, die mit der Erweiterung des Nationalparks verbunden sind.

Insgesamt bedeutet das: Für die kommenden zehn Jahre (2026 bis 2036) gibt es die genannten Zusicherungen des Umweltministeriums!

In den nächsten drei bis fünf Jahren wird der neue Nationalparkplan erarbeitet, der auch das zukünftige Wegekonzept enthalten wird. Zur Erarbeitung des Nationalparkplans werden die örtliche Bevölkerung, der Nationalpark-Beirat und der Nationalpark-Rat intensiv eingebunden und der Plan wird schließlich vom Nationalpark-Rat verabschiedet. Der Nationalparkplan gilt dann für die nächste Dekade. Für das Wegekonzept bedeutet das, dass ein neues, mit den Menschen vor Ort abgestimmtes und vom Nationalpark-Rat beschlossenes Wegekonzept ab 2036 in Kraft tritt und für die nächsten Jahre gilt, bis wiederum in dem aufgezeigten Prozess (Anwohner, Beirat und Rat) der nächste Nationalparkplan erarbeitet wird, der dann wiederum für die nächste Dekade gilt. Auf diese Weise kann immer wieder auf die Entwicklung im Gebiet reagiert werden.

Auch in der Zwischenzeit, also während der laufenden Dekade, hat der Nationalparkrat die Möglichkeit, Änderungen und Ergänzungen zum Nationalparkplan zu beschließen. Das jüngste Beispiel dafür ist ein Beschluss vom April 2024:

- Managementwege, die noch offen sind und vom Nationalpark genutzt werden, können auch von Einheimischen zu Fuß oder mit dem Fahrrad benutzt werden. Sie werden aber nicht als Wanderwege ausgeschildert.

- In ausgewiesenen Bereichen innerhalb der Managementzone in Nachbarschaft zu Siedlungen besteht freies Betretungsrecht und Anwohnerinnen und Anwohner können dort auch Beeren und Pilze für den persönlichen Bedarf sammeln.

Alle Nationalparke in Deutschland werden in regelmäßigen Zeitabständen vom deutschen Dachverband der Großschutzgebiete, den Nationalen Naturlandschaften, evaluiert. Die Überprüfung erfolgt anhand von Qualitätskriterien und –standards, also festgelegten fachlichen Kriterien, die für alle deutschen Nationalparke gelten. Die Broschüre „Qualitätskriterien und -standards für deutsche Nationalparke: Evaluierungsverfahren zur Überprüfung der Managementeffektivität“ kann bei Interesse heruntergeladen werden (Rubrik „Fachbroschüren“).

Darüber hinaus berichtet die Nationalparkverwaltung in regelmäßigen Abständen dem Nationalparkrat und -beirat über ihre Arbeit. Zuletzt wurden die Gremien zum Beispiel im Herbst 2024 über den Stand der Umsetzung der Empfehlungen für die inhaltliche Weiterentwicklung des Nationalparks informiert. Der Bericht dazu steht auch der breiten Öffentlichkeit auf der Webseite des Nationalparks zur Verfügung.

Zudem ist die Nationalparkverwaltung eine Sonderbehörde des Landes Baden-Württemberg und ist dem Umweltministerium unterstellt. Die Nationalparkverwaltung arbeitet im Rahmen der ihr vom Gesetzgeber vorgegebenen Gesetze und Rahmenbedingungen. Wie alle Behörden des Landes unterliegt die Nationalparkverwaltung den für Behörden üblichen Vorgaben und Überprüfungen.

Wie ist das weitere Vorgehen?

Es ist vorgesehen, dass das Land seine Anteile an der Murgschifferschaft an die verbleibenden Genossenschafter verkauft. Die Waldgenossenschaft tauscht dafür wertgleich Flächen mit Staatswald. Mit einem Teil der Flächen, die ins Eigentum des Landes übergehen, werden die bisher getrennten Teile des Nationalparks vereinigt. Die für den Flächentausch mit der Murgschifferschaft notwendige Bewertung der Tauschflächen soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Der Tausch ist für einen kompakten Lückenschluss notwendig.

Die Weiterentwicklung und Erweiterung des Nationalparks Schwarzwald auf Basis fachlicher Kriterien in dieser Legislaturperiode ist Bestandteil der Koalitionsvereinbarung der beiden Regierungsparteien. Die aktuelle Legislaturperiode endet mit dem Einsetzen der neuen Regierung nach der nächsten Landtagswahl im März 2026. Die Erweiterung des Nationalparks soll daher noch in dieser Legislatur abgeschlossen werden

So sieht der Prozess im Einzelnen aus:

1. Ende Oktober 2024

Ende Oktober 2024 haben sich die Spitzen der Regierungskoalition (Ministerpräsident Winfried Kretschmann und der CDU-Fraktionsvorsitzende Manuel Hagel) entsprechend ihrem Koalitionsvertrag auf die Grundsätze zur Erweiterung des Nationalparks Schwarzwald mit einem Lückenschluss der beiden Teilgebiete geeinigt. Am 4. November 2024 hat der Nationalparkrat durch Beschluss diesem Prozess grundsätzlich zugestimmt. Als erster Schritt folgte die gemeinsame Erarbeitung eines Vorschlags für die neuen Außengrenzen des Nationalparks durch die Nationalparkverwaltung und ForstBW.

2. Ab Dezember 2024

Ab Dezember 2024 fanden Gespräche mit den umliegenden Gemeinden und den direkt betroffenen Anrainern statt. Dabei ging es um die Themen, die die Menschen in der Region betreffen: zum Beispiel Nutzung der Wege, Infrastruktur, Waldentwicklung, Waldbrandschutz. Die Nationalparkverwaltung hat dazu alle umliegenden Gemeinden angeschrieben und Gespräche angeboten. Mit den Gemeinden Baiersbronn, Forbach, Oppenau, Bad Peterstal-Griesbach und Seebach entsprechende Gespräche stattgefunden. Auch in den Gemeinderäten wurde die Erweiterung vorgestellt.

Durch die neu hinzukommenden Flächen werden einige Siedlungsbereiche umschlossen. Vor diesem Hintergrund finden hier die Belange der Anwohnerinnen und Anwohner besondere Berücksichtigung: großzügige Managementbereiche um die Siedlungsbereiche herum mit freiem Betretungsrecht, Wegenutzung, Waldfrüchte sammeln etc. Ausgewiesene Wege werden bestehen bleiben und auch Zufahrten, vorhandene Leitungen, Quellen usw. bleiben durch Bestandsschutz weiterhin erhalten. Ein Wegekonzept wird nach erfolgtem Lückenschluss im Rahmen der Erarbeitung des Nationalpark-Plans gemeinsam mit den Menschen aus der Region ausgearbeitet und schließlich durch den Nationalparkrat beschlossen. Ebenso werden Themen wie Waldentwicklung, Hochwasserschutz, Brandschutz durch die Nationalparkverwaltung und gemeinsam mit den regionalen Akteuren bearbeitet. Es besteht schon jetzt stetiger Austausch bspw. mit den örtlichen Feuerwehren, das Thema ist sehr wichtig für die Nationalparkverwaltung.

Neben dem Dialog mit den Gemeinden hat die Nationalparkverwaltung ab Januar 2025 verschiedene Formate angeboten, um besser und intensiver mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen, zum Beispiel regelmäßiger Austausch mit der Bürgerinitiative Hundsbach, Veranstaltungen in Schönmünzach und Erbersbronn, Bürgersprechstunde in der Gitschenteichhütte bei Zwickgabel und Wanderungen vom Langenbachtal aus.

3. Am 21. Februar 2025

Entscheidung durch den Nationalparkrat: Am 21. Februar 2025 hat der Nationalparkrat in einer Grundsatzentscheidung dem Lückenschluss und dem Entwurf für die neue Abgrenzung zugestimmt. Dieser Beschluss des Nationalparkrats ist eine wichtige Grundlage für die nun anstehenden Änderungen des Nationalparkgesetzes durch den Landtag.

4. Seit Juni 2025

Der Ministerrat hat am 3. Juni 2025 den Entwurf zur Änderung des Nationalparkgesetzes zur Anhörung freigegeben und das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft beauftragt, das Anhörungsverfahren durchzuführen. Im Rahmen der Anhörung findet auch eine öffentliche Beteiligung auf Landesebene statt. Der Gesetzesentwurf wird dann dem Ministerrat zur Beschlussfassung über die Einbringung in den Landtag dann erneut vorgelegt. Schließlich durchläuft das Gesetzgebungsverfahren zwei Lesungen und Debatten des Landtags. Ein Beschluss zum geänderten Nationalparkgesetz soll bis Ende 2025 durch den Landtag getroffen werden. Spricht sich die Mehrheit für das Gesetz aus, kann es zum 1. Januar 2026 in Kraft treten.

5. Zum 1. Januar 2026

Zum 1. Januar 2026: Ausgewählte Flächen sollen an den Nationalpark und dessen Zuständigkeit übergehen. Sofern der Landtag dem Gesetz zur Änderung des Nationalparkgesetzes zustimmt, soll zum Stichtag 1. Januar 2026 sowohl die Übertragung der Landesanteile an die Murgschifferschaft als auch der Flächentausch abgeschlossen sein.